近日,成都佩德生物医药有限公司宣布,已与湖南九典制药股份有限公司达成一款痤疮治疗多肽新药JIJ02凝胶(原PD-DP-008凝胶)转让协议,总交易金额为9000万元。

图1. 九典制药关于受让取得药物临床试验批准通知书的公告

作为成都硬科技企业联盟会员企业,佩德生物近年发展颇为亮眼,构建了亿级有毒动物天然多肽库,获川发展院士基金、成都生物城集团国生资本等机构投资,入选“2025成都硬科技企业扑克牌”榜单。

此次转让成为佩德生物公司史上又一里程碑事件,其践行了“以管线转让补贴新药研发并服务行业”的发展思想,集中力量研发心血管疾病与神经系统方向的多肽新药,转让开发到一定阶段后的其他适应症候选药物,商业模式闭环,发展前景可期。

亿级多肽库为转让管线夯实基础

根据双方协议,九典制药将获得JIJ02凝胶的全部已开发成果及相应知识产权,并与佩德生物签署了《技术转让合同书》,取得在全球进一步开发、生产和商业化的独家权益。

去年底,JIJ02凝胶刚刚获得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)临床试验许可,进入I期临床试验。

JIJ02凝胶为一款1.1类创新多肽药物,其活性成分来源于青蛙皮肤分泌物中的天然多肽,适用于皮肤寻常痤疮适应症,且观察到对耐药的痤疮丙酸杆菌具有较强的抑制作用。与现有上市品种相比,JIJ02具有不易产生耐药性及安全性更优的潜在优势,且目前国内外尚无同类型药品上市。

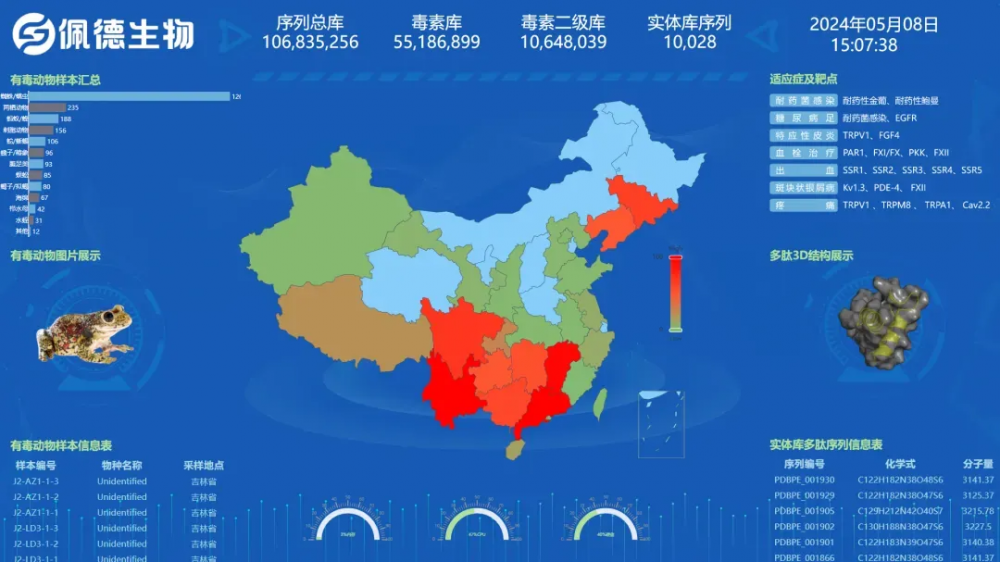

JIJ02的研发,离不开佩德生物亿级动物毒素天然多肽库技术的支撑。

有毒动物(如蟾蜍、胡蜂、蜈蚣、蝎子、水蛭、毒蛇等)历经上亿年自然进化选择,其体内动物毒液蕴含着高功能性多肽毒素资源,具有高活力、高结构多样性、作用高转移性、高药物命中率、药物大品种产生率、高未开发比例的特点,是新药开发极其珍贵的分子来源。

据估算,在基因组数据库中,目前已发现的有毒动物多肽序列数量不到2万个,但自然界存在的可能达数十亿个。不过,传统的有毒动物活性成分研究方法效率低,流程长,导致研究进展缓慢。以艾塞那肽为例,它从希拉毒蜥的毒液中提取而出,经过数十年长期研究后才获得了活性分子,并最终演变成了司美格鲁肽,取得了巨大的商业成功。

因此,佩德生物利用多组学融合技术,打造了全球规模最大、覆盖超百万种天然序列的亿级动物毒素天然多肽库,利用“高通量+云计算”筛选平台和AI技术,建立多肽智算设计平台和多肽活性验证改造平台,成功开发出高活性、高特异性、高稳定性的多肽候选药物,目前已构建10余个候选多肽管线,涉及感染、神经性疼痛、呼吸系统等疾病领域。

图2. 佩德生物数字化的动物毒素天然多肽库

得益于亿级动物毒素天然多肽库提供的支撑,除已转让的JIJ02凝胶外,佩德生物还手握不少高价值在研管线。

譬如一种源于天然肽库中的全新分子,通过鼻腔给药能够抑制神经系统中的钙电流,显示出对三叉神经痛较好的治疗效果,同时还能有效缓解骨关节炎的炎性痛。

再如一种全新结构的天然多肽分子,通过与新型作用靶点的特异性结合,其在动物模型中的治疗效果明显优于现有抗血栓药物,并具有靶向性强、出血风险低的优势,有望成为更安全有效的抗血栓药物。

还有针对特发性肺纤维化(IPF)研发的全新序列多肽分子抑制剂,在IPF疾病模型小鼠中,短期内可恢复小鼠活动能力和体重至正常水平,做成吸入制剂,可直接作用于肺部,起效快、安全性高,治疗潜力极大。

内循环管线转让交易金额创新高

管线转让虽属生物医药行业常态,但业内人士对管线转让的态度却较为分化。

支持者认为,管线转让是特殊时期的理性选择,可为研发续命,符合生物医药产业发展规律,欧美也曾经历过此阶段;反对者认为,创新药企依赖“卖青苗”不可持续发展,大多数转让的管线属于拳头产品,可能“贱卖”企业长期价值,且跨境转让还可能导致中国创新成果被国际资本截胡。

佩德生物董事长容明强指出,本次管线转让不存在反对者担忧的问题。

一是大多数创新药企管线数量有限,但佩德生物以亿级动物毒素天然多肽库为基础,可以不断发掘潜力药用分子,形成管线转让的商业闭环。

二是转让的管线虽是佩德生物拳头产品,但推进临床验证投入的资源较多,佩德生物还有其他更有价值的管线需要推进。综合考量,本次转让管线给企业带来的长期价值为正。

三是本次管线转让是在国内企业间进行的,属内循环交易,能为行业整体向好发展提供助力。

事实上从大环境看,中国创新药管线转让正经历从“出海主导”向“内循环加速”的战略转型。

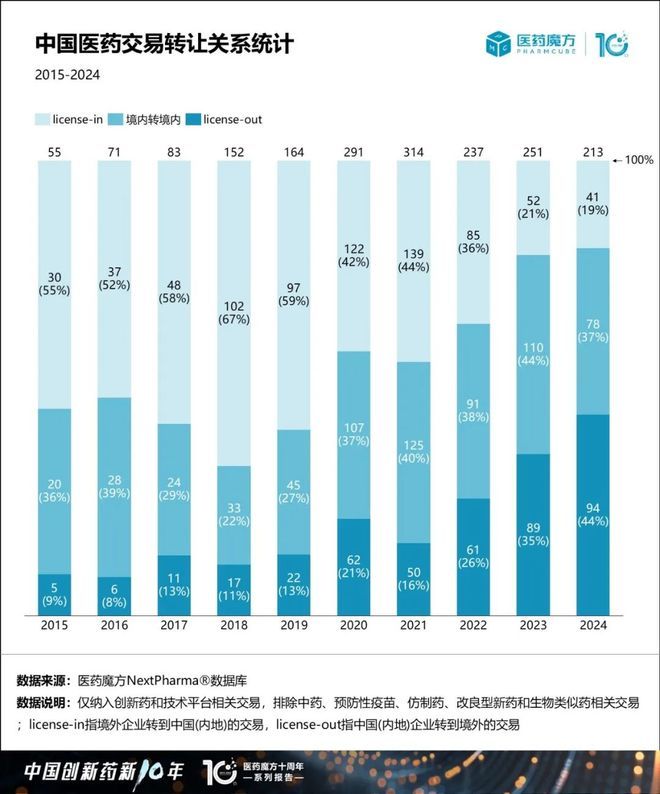

根据医药魔方发布的《从引进到引领:中国创新药交易十年全景透视》研究报告显示,2015-2024年间,中国医药交易转让事件数量呈现从递增到震荡的特征变化。

图3. 中国医药交易转让关系统计(单位:个,数据来源:医药魔方)

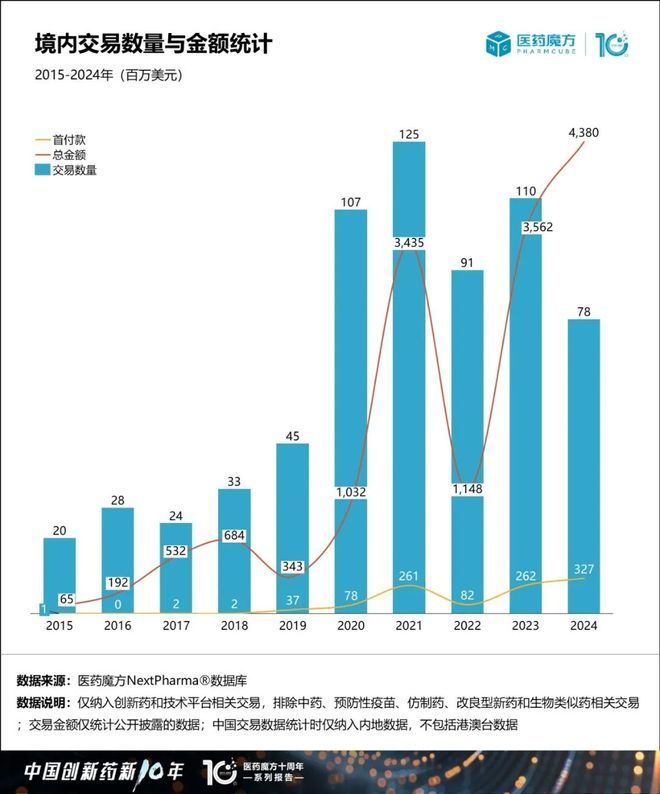

其中,中国license-in交易2018—2021年达到高峰,近年数量快速下降,License-out交易数量自2020年开始爆发增长,内循环交易(本土企业间合作)自2020年起活跃度激增,2024年交易金额(43.8亿美元)创十年新高,成为国内企业引进项目的重要来源。

图4. 中国医药交易转让内循环统计(交易数量单位:个,金额单位:百万美元,数据来源:医药魔方)

容明强认为,随着中国创新药行业快速发展,管线转让“内循环”数量与质量均将逐步超越“外循环”,成为国内生物医药产业发展新常态。

愿做成都多肽创新分子“批发商”

近年来,成都创新药管线转让交易频发,金额屡创新高。如康诺亚与Timberlyne Therapeutics合作的CD38单抗,交易金额最高3.67亿美元;恩沐生物与GSK合作的三抗药物CMG1A46,交易金额最高8.5亿美元;科伦博泰与和铂医药合作的抗TSLP单抗SKB378/HBM9378,交易金额最高9.7亿美元;百裕制药与诺华合作的小分子抗肿瘤药物,交易金额11.7亿美元;百利天恒与百时美施贵宝合作的ADC药物BL-B01D1,交易金额最高84亿美元;科伦博泰与默沙东合作的9款ADC药物,交易金额超百亿美元。

据媒体统计,2022年至今,成都新药出海交易额超过270亿美元,居国内领先地位。

成都创新药管线转让火爆,其本质是成都生物医药“技术突破+生态协同+资本赋能”共同作用的结果,企业依托前沿技术形成差异化优势,政府构建高效产业载体和政策环境,临床与CXO资源加速转化,最终通过全球化合作实现价值兑现。

此外,成都对药物发现能力的持续建设,为管线转让提供了源源不断的“弹药”。

早在2019年,成都天府国际生物城就引进了国际靶标与药物发现学会,开启成果转化新模式。

2023年,成都高新区大力实施“中试跨越行动计划”,如今已聚集各类中试平台近百个,其中十余个平台直接或间接服务于药物发现。

今年初,成都印发《促进生物医药产业高质量发展若干政策措施》,提出对建设生物医药领域药物发现等公共服务平台的企业,给予最高500万元奖励。

对能力建设的投入,转化为产业发展势能。目前成都已建成化药小分子(成都先导)—多肽分子(佩德生物)—蛋白质大分子(盛世君联),从小分子到大分子全覆盖的药物发现数据库,夯实了成都生物医药产业高质量发展地基。

容明强表示,多肽药物在全球医药市场中的占比不足5%,发展空间非常大。未来佩德生物将继续作为多肽创新分子“批发商”,挖掘高价值多肽创新分子,为成都创新药管线交易添砖加瓦,同时佩德生物动物毒素天然多肽库也将持续为行业提供一个成批量、系统性、具备国际竞争力的创新分子发掘渠道,助力中国多肽行业奠定国际领先地位,成为代表中国生物医药产业的名片赛道。